(Racconto letto al termine del CompARTE PER LA VITA E LA LIBERTÀ 2018 nel Caracol di Morelia, Torbellino de nuestras palabras, montagne del sudest messicano.)

L’ULTIMA MANTECADA

SULLE MONTAGNE DEL SUDEST MESSICANO.

Forse è stato per una serie di eventi aleatori, senza legame apparente tra loro che la tragedia si è sviluppata.

O

forse si è trattato di una semplice coincidenza, un caso sfortunato.

Come se il destino avesse alimentato le voci sulla sua esistenza

lanciando i pezzi di un puzzle sulle teste rotte di umani e macchine.

O

per caso la Tormenta (che lo zapatismo insiste nel segnalare e che,

come per tutto quello che dice, nessuno più nota) si era imbattuta in

uno “spoiler“, un piccolo anticipo di quello che si avvicinava.

Come se, nel software incoerente con cui sembra funzionare la realtà,

fosse apparso un avviso urgente, un “warning” inavvertito,

un segno che avrebbe potuto essere rilevato ed interpretato solo dalle

più avvezze vedette che, negli angoli del mondo, sono impegnate a

scrutare orizzonti che, tanto lontani, neanche appaiono come variabile

nelle frenetiche statistiche del sistema mondiale. Dopo tutto, le

statistiche servono per segnalare tendenze che cancellano drammi

quotidiani. Che cosa è, dopo tutto, l’omicidio di una donna? Un numero.

Una più è una meno. Le statistiche diranno che ci vogliono altri più

numeri di questi omicidi “di genere” per incidere su una tendenza:

quella della cavalcata fuori controllo del sistema verso l’abisso

scivolando su sangue, fango, macerie, merda, distruzione. All’orizzonte?

La guerra. Sul sentiero percorso? La guerra. Perché nel sistema

capitalista la guerra è l’origine, la strada e il destino.

Infine,

forse il delirio. Questo è solo un racconto e bisogna fare attenzione

che in esso non si infilino riflessioni tendenziose, cattive idee,

pensieri malsani, oziosi cavilli, provocazioni.

Chi

qualche volta ha avuto la sfortuna di guardare un film col defunto

SupMarcos, racconta che era insopportabile. Beh, non era solo

insopportabile in quel frangente, ma ora sto parlando di guardare un

film. Bastava che nel film saltasse fuori un’arma da fuoco perché il

defunto mettesse in “pausa” e partisse in una lunga ed oziosa

dissertazione su precisione, energia, portata, potere di fuoco e le

brevi o lunghe parabole che un proiettile tracciava nella sua rotta

verso “l’obiettivo”. Poco importava che in quel momento di pausa la

trama si svolgesse, o che chi stava guardando il film si angustiasse

senza sapere se l’eroe (o l’eroina, non dimenticare l’equità di genere)

si salvava o no. No, lì si manifestava l’inutile spreco di erudizione:

“quella è una carabina M-16, calibro 5,56 mm NATO, chiamato così per

distinguere le munizioni fabbricate dai paesi dell’Alleanza Atlantica

del Nord da quelle del Patto di Varsavia, ed eccetera, eccetera”. Certo,

la compagnia cinefila non sapeva che cosa fare: se dimostrava

interesse, il defunto poteva dilungarsi; se, invece, mostrava

indifferenza, il defunto poteva interpretare la cosa come una sua non

chiarezza di spiegazione e si sarebbe dilungato ancora di più,

arrivando, chiaramente, alla guerra fredda. Ed allora il SupMarcos si

sentiva obbligato a spiegare che il termine “guerra fredda” era un

ossimoro, un’arguzia del sistema per ovviare alla morte e distruzione

che avevano segnato quell’epoca. Proseguiva quindi con la “quarta guerra

mondiale” e così via fino a che i popcorn si raffreddavano od erano

diventati un impasto di mais in salsa “Valentina”.

Beh,

sto già diventando uguale a lui. La questione era che se il SupMarcos

assisteva alla proiezione, bisognava poi vedere il film o le serie due

volte: una per subire le interruzioni, l’altra per capire la trama. Per

questo dico che un racconto è un racconto e non una discussione

politica. Anche se Difesa Zapatista usi la “discussione politica” per

occultare le prove della “violenza di genere” che, sotto forma di

ceffoni, applica allo stoico Pedrito, il bambino che, senza saperlo né

volerlo, assume il ruolo di nemesi della bambina e del suo indefinibile

gatto-cane.

Dove eravamo? Ah, sì, nel perché di quello che vi racconterò più avanti.

Il

fatto è che, quell’alba, confermò ciò che temevo: erano finite le mantecadas [briosche-merendine N.d.T.]. Tutte. Perfino la riserva strategica (destinata a far fronte

alla prevedibile apocalisse zombi, ad un’invasione extraterrestre o alla

caduta di un meteorite) era a zero.

Che cosa era successo? Perché, come nelle tragedie greche e nei corrido messicani, non succede niente fino a che succede.

Doña Juanita, trincerata nelle cucine del CIDECI, a San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, Messico, era in sciopero: niente tamales, niente cuche (maiale, in Chiapas), niente tacos

e salse, niente intrugli ricchi di carboidrati, grassi e colesterolo.

E, oh disgrazia, niente mantecadas. Adesso solo cibo sano, cioè verdure,

verdure e ancora verdure. Niente di niente.

Viva resistenza e

ribellione. Abbasso il cibo spazzatura e fast food.

Quando

me ne accorsi mandai un messaggero per convincere Doña Juanita a fare

un’eccezione; che la capivo, ma che io aveva letto in un libro che le mantecadas erano molto nutritive; che se lei avesse fatto le brioche,

sarebbe rimasto “entre nous“, non si sarebbe venuto a sapere. Il

messaggero ritornò sconsolato: non era nemmeno riuscito a parlare con

Doña Juanita che se ne stava trincerata insieme ai suoi compas di cucina

cantando “no, no, nos moverán, y el que no crea que haga la prueba, no nos moverán“.

Chiesi al messaggero che cosa aveva fatto. Disse che si era messo a

cantare, che il coro era bello e così aveva afferrato una chitarra ed

accompagnato l’inno.

Io

non mi lasciai sconfiggere da questioni che relegai al rango “di

genere”. Dopo tutto, Doña Juanita è una donna e ci sono cose che le

donne non capiscono.

Ricorsi allora all’arma ultra segreta dell’ezetalene: il compa Jacinto Canek.

Molto

lontano da queste montagne, ma piantato in altre, il compa Jacinto

Canek ne sa di cucina. Fa meraviglie con solo qualche pentola e padella.

Ma possiede un dono speciale per fare il pane e i dolci. Si mormora che

c’è gente che arriva dai più diversi angoli del mondo per assaggiare il

suo pane. Come dimostrazione della “altra globalizzazione”, la sua

pasticceria ha deliziato il palato di 5 continenti.

“Il segreto sta nel metterci tante uova”,

mi confessò un giorno il compa Jacinto Canek mentre aspettavamo, io con

impazienza, che le brioche uscissero dal forno. Anche se lui si

riferiva ai dolci, io dissi quasi di riflesso: “come in tutto, Don Jacinto, come in tutto” [in spagnolo “huevos” è usato anche nel senso di “avere le palle” – N.d.T.].

Per

una questione di solidarietà di genere, confidavo che il compa Jacinto

Canek facesse onore al suo nome di lotta e contribuisse all’uscita dalla

grave crisi che si intravedeva.

Una

missione di tale trascendenza richiedeva una posizione drastica. Allo

scopo di zittire le critiche che già prevedevo arrivare dalle

femministe, incaricai l’insurgenta Erika di andare fino alle terre dove Jacinto Canek difendeva con cappa e spada i suoi segreti culinari.

Dissi

ad Erika che aveva una missione molto importante da compiere. Che

doveva andare da Jacinto Canek e raccontargli una leggenda: i primi dei,

quelli che crearono il mondo, crearono le mantecadas affinché gli umani si

facessero un’idea del paradiso. Ma poi arrivò lo stramaledetto sistema

capitalista con i suoi Bimbo-Marinela, la Tía Rosa, Wonder [marchi di merendine in commercio in Messico – N.d.T.] eccetera, che corruppero il sacro manicaretto degli dei.

Che

quelli che facevano dolci artigianali erano i custodi della memoria,

quelli che preservavano il sacro graal che permetteva la comunicazione

tra umani e dei.

Ovviamente la insurgenta

Erika mi domandò che cosa fosse il “sacro graal”. Le dissi che era

qualcosa di molto importante, di sacro, da cui dipendeva il destino

dell’umanità.

Erika se la rise dicendo “Nah, te lo sei inventato, Sup, tu vuoi soltanto le mantecadas”.

Io feci la faccia "da offeso" e la congedai con i rimproveri di rigore.

Dopo giornate che immagino spossanti, la insurgenta

Erika tornò con una grande borsa di pane e dolci. Non riuscii a

trattenermi: applaudii. E devo confessare che i miei begli occhi si

inumidirono di gratitudine.

Senza rispondere al saluto di Erika, le strappai di mano la borsa e vuotai il contenuto sul tavolo. Niente. C’erano conchas, trenzas, orejas, moños, polvorones, bolillos, teleras, chilindrinas, marquesotes, pan de elote, empanadas, hojaldras (senza offendere i lettori), cemitas, ciambelle e perfino il cosiddetto “pane dell’amore”. Ma nemmeno una mantecada, neanche una sola.

Orrore.

Mi accasciai sulla sedia con un sapore amaro a riempirmi la vita.

Allora la insurgenta Erika tirò fuori dal suo zainetto un’altra borsa, più piccola. Avvolta in fogli di plastica e carta apparve una mantecada!

“È riuscito a fare solo questa”, mi disse Erika, “non ne ha più fatte perché sta ballando con sua moglie. E chissà fino a quando”.

La insurgenta Erika se ne andò.

Con estrema attenzione, come se si fosse trattato di un prezioso pezzo di fine cristallo, misi la mantecada sul tavolo.

Con tutta la faccenda della Tormenta, l’Idra e l’apocalisse-tutto-compreso di mio fratello giurato, sentenziai:

“Questa è l’ultima mantecada sulle montagne del sudest messicano”.

Non

sapevo se mangiarla o farle un altare, un omaggio premonitore a ciò che

significava: la fine di un’epoca, l’inappellabile sentenza del destino,

la collera degli dei ignoti, lo sdegno ravvisato in uno sguardo

desiderato, il danno collaterale della guerra capitalista.

La

guardai, sì. La guardai con mal dissimulata lussuria. Con delicatezza

le mie dita sfiorarono appena i suoi contorni zuccherati, la fessura

circolare che esaltava il seno univoco dell’essere unigenito, la

voluttuosa figura che non solo diceva ma gridava: “sono una mantecada, ma non una mantecada qualsiasi, sono l’ultima mantecada”.

Così

mi trovavo, cioè pensando se nel negozio della cooperativa avevano la

nota bibita di cola con cui onorare l’ultima mantecada, quando, come a

ratificare la disgrazia, apparvero sulla porta…

Difesa Zapatista e il gatto-cane.

Balzai

in piedi il più rapidamente possibile e, cercando di coprire col corpo

l’oscuro oggetto del mio desiderio, cominciai a balbettare incoerenze:

“Eh,

no, non c’è una mantecada sul tavolo. No, non la sto nascondendo. No, non

c’è niente dietro di me. Ehi, che caldo fa oggi, e le zanzare sono

tremende, credo che pioverà. Pensi che pioverà?”.

Credo che Difesa sospettò qualcosa, perché mi girò intorno e vide la mantecada.

Mi guardò con riprovazione e disse:

“Sup, devi condividere”.

Il gatto-cane abbaiò o miagolò, o vallo a sapere, ma suppongo in appoggio di Difesa Zapatista.

Immagino

che sentendosi richiamata dalla parola “mantecada” apparve, chissà da

dove, una bambina che tentava di raggiungere la mantecada con una manina

mentre nell’altra aveva un orsacchiotto di peluche.

La allontanai dal tavolo e, seguendo i modi del defunto, le chiesi:

“E tu chi sei? Non ti conosco”.

“Io mi chiamo Speranza e di cognoma “zapatista” e questo è il mio orsacchiotto ed abbiamo fame”.

Sentendo il nome della bambina non potei non apprezzare la reiterazione dei paradossi di queste terre.

La

Speranza Zapatista si ritirò dopo diversi tentativi di quello che la

nuova teoria sociale chiamerebbe “accumulazione per predazione di mantecadas”, una fase ancora in sviluppo del capitalismo.

Difesa

e il gatto-cane mi guardavano con più di 500 anni di reclami sperando

nell’impossibile: che io condividessi con loro l’ultima mantecada delle

montagne del sudest messicano.

“Non è possibile”, mi difesi con durezza, “ce

n’è una sola. Se ce ne fossero state due o di più, si potevano

distribuire, ma siccome ce n’è solo una, non si può condividere, è solo

per uno”.

Sottolineai “uno” per marcare la differenza di genere: “l’uno”

escludeva Difesa Zapatista, Speranza ed il gatto-cane, il quale, non si

sa se è cane o gatto, e tanto meno se è maschio o femmina.

Seguendo

la quinta legge della dialettica (nota: la prima legge della dialettica

è “tutto ha a che vedere con tutto”; la seconda è “una cosa è una cosa

ed un’altra cosa è non rompetemi”; la terza è “al diavolo l’universo e

la materia”; la sesta è “non c’è problema sufficientemente grande che

non possa essere aggirato”)…

Vi

dicevo che la quinta legge della dialettica dice che può sempre piovere

sul bagnato e, per confermarla, riapparve Speranza Zapatista ora

accompagnata da due bambini zapatisti: uno indossava un cappello vaquero

più grande di lui e si presentò con “io sono il Pablito“;

l’altro indossava un cappello modello “Don Ramón en el Chavo del 8”,

anche se sembrava più un casco di paglia, e disse che lui era “Amado, Amado Zapatista” (volevo rifilargli un ceffone per volermi sostituire).

Essendo in svantaggio numerico, analizzai le mie possibilità:

Potevo, per esempio, mettermi nella classica “modalità matanga disse la changa“, afferrare la mantecada e fuggire in quello che nella teoria militare si chiama “ripiegamento strategico”.

Opzione scartata: il commando infantile zapatista mi aveva circondato.

Potevo

travolgerli, seguendo la modalità del Fondo Monetario Internazionale di

fronte a governi progressisti e non progressisti, ma correvo il rischio

di inciampare e di far cadere il sacro graal. Questo avrebbe

avvantaggiato il gatto-cane la cui abilità nel prendere le cose che

cadono era stata già dimostrata in un altro racconto che vi narrerò in

un’altra occasione.

Optai quindi per la demagogia in voga e, rivolgendomi al commando infantile, dissi:

“Guardate,

dovete comprendere la congiuntura, la correlazione delle forze non è

favorevole. Non è tempo di radicalismi. È meglio una transizione

tranquilla, aspettare, per esempio, che ci siano più mantecadas, e allora

sì. Ma ora voi dovete aspettare pazientemente. Per esempio, se c’è una

bambina che si chiama “Difesa Zapatista” ed un’altra che si chiama

“Speranza Zapatista”, può essere che ce ne sia una che si chiami

“Pazienza Zapatista”. Allora, andate a cercarla e quando la trovate,

fatele un bel discorso politico e poi vedremo”.

“Non c’è”, rispose Difesa Zapatista, ed aggiunse maliziosamente: “ma c’è una compagna che si chiama “Calamità”, cioè, “La Calamità Zapatista”. Vedrai se la portiamo”.

Un brivido scosse il mio corpo sensuale.

Disperato, mi resi conto che i miei argomenti non erano convincenti.

Immaginai

allora il cataclisma terminale: una moltitudine di bambine e bambini

zapatisti che circondano la mia capanna, in altri tempi il comando

generale dell’ezetaelene; insulti nelle diverse lingue di origine maya; Difesa Zapatista che ordina “portate la legna di ocote“; Speranza che tira fuori, chissà da dove, un accendino, mentre il suo orsacchiotto, ve lo giuro, si trasformava in “Chuky, la bambola assassina“; il gatto-cane che abbaia e miagola; il Pedrito che balla con la promotrice di educazione e il Pablito che canta quella del moño colorado e l’Amado che fa la seconda voce (sì, gli uomini sempre in un altro canale); l’ocote

acceso che si democratizza; le prime fiamme che lambiscono le assi di

legno e creano un cerchio di fuoco dentro il cerchio infantile; ed io,

eroico, abbraccio la mantecada pronto a morire prima di consegnare “my tresaure” a quella massa irriverente alta solo qualche spanna da terra.

Era inutile tentare di dividerli e portarli a scontrarsi tra loro: la mantecada li univa ed io non potevo cederla.

È

vero, avrei potuto lanciarla e, approfittando della confusione, cercare

un nascondiglio. Ma dubito che litigherebbero per la mantecada.

Sicuramente seguirebbero la loro tradizione di condividere perfino il

poco che hanno, proprio come faceva la banda del defunto SupMarcos dopo

aver assaltato il negozio “La Nana Zapatista” alla Realidad.

Ma

niente da fare, era la mia mantecada. Lei ed io eravamo uniti dal

destino. Nei miei pensieri si affollavano gli antichi scritti (scritti

da me): “al principio dei tempi, gli dei crearono la mantecada e videro

che la mantecada era buona ed allora crearono il Sup affinché di lei ne

godesse e se la pappasse senza condividere”. Ergo, la mantecada era di

mia proprietà per mandato divino e quei nani e nane eretici volevano

spogliarmi di lei, commettendo così il più grande dei peccati: sfidare

la proprietà privata della mantecada che, come tutti sanno perché è in

tutti i libri di storia, è il fondamento della civiltà, dell’ordine e

del progresso.

Era

in gioco il futuro del mio mondo. Se condividevo la mia mantecada,

l’umanità sarebbe tornata all’età della pietra, ad un mondo senza

internet, senza reti sociali, senza i film e le serie in streaming e,

orrore degli orrori, senza gelato alla noce.

Compresi allora che nel mio bello e ben formato corpo risiedeva l’ultima opportunità dell’essere umano.

Se

avessi condiviso la mantecada, potevano succedere cose terribili. Per

esempio, le donne avrebbero potuto ribellarsi. Non una, né due. Tutte.

Milioni di Difese, Speranze e Calamità Zapatiste che saltano fuori da

tutti gli angoli del pianeta.

L’apocalisse.

La distruzione totale del mondo per come lo conosciamo.

La fine dei tempi.

La catastrofe finale.

Mi spaventai.

Allora, feci un errore di cui non finirò mai di pentirmi: senza che ce ne fosse bisogno, dissi:

“Inoltre, è l’ultima”.

“L’ultima!”, ripetè la bimba con allarme e sorpresa.

Difesa

Zapatista si fece pensierosa. Io sentii un brivido percorrere il mio

voluttuoso corpo.

Non c’è niente di più temibile di una bambina che

pensa.

Difesa Zapatista ruppe il silenzio:

“Va bene, allora giochiamo e chi vince si prende la mantecada”.

Io volevo dire che non dovevo proprio giocare a niente scommettendo la mia mantecada, perché era mia, mia-di-me-con-me, my tresaure,

il prodotto del mio lavoro… (beh, il lavoro era stato del compa Jacinto

Canek, ma per solidarietà di genere e in sua rappresentanza, spettava a

me).

Mentre costruivo la mia difesa, la idem zapatista, aggiunse:

“Ed in onore del gatto-cane qui presente, il gioco sarà il “tris”. Chi vince, vince la mantecada”.

Sentendo questo, interruppi nella testa la mia brillante dissertazione giuridico-gastronomica e domandai:

“Tris? Quello che si gioca con cerchi e croci e vince chi li infila in una linea orizzontale, verticale o diagonale?”

“Quello”,

disse la bambina e nel suo quaderno tracciò lo schema del “tris”, il

gioco della mia infanzia che, avendolo giocato qualche volta, sapevo

senza vincitore.

Se chi legge questo racconto è della cosiddetta “generazione digitale”, gli risparmio la consultazione di wikipedia:

“Il gioco del tris, noto anche come Ceros y Cruces, tres en raya (in Perù, Spagna, Ecuador e Bolivia), juego del gato, Triqui (in Colombia), Cuadritos, Gato (in Cile e Messico), Triqui traka, X Zero, Tic-Tac-Toc Triqui traka, Equis Cero, Tic-Tac-Toc

(negli Stati Uniti), è un gioco di carta e penna tra due giocatori: O e

X segnano alternatamente gli spazi in una tabella di 3×3.

Feci velocemente qualche calcolo e arrischiai:

“E se c’è pareggio?”

Difesa Zapatista guardò il gatto-cane. Il gatto-cane guardò Difesa Zapatista. Speranza guardò entrambi. Pablito ed Amado guardarono la mantecada.

Dopo qualche secondo, il gatto-cane abbaiò-miagolò. La bambina Difesa, rivolgendosi all’animaletto domandò:

“Sei sicuro?”

Il gatto-cane sbuffò come per dire “non so come puoi dubitare di me”.

La bambina allora mi disse: “se c’è pareggio, la mantecada resta a chi ce l’aveva dall’inizio”.

“Cioè io”, dissi assicurandomi che non ci fossero trappole legali nell’accordo.

“Sì”, disse senza preoccupazione Difesa Zapatista.

“Bene”,

dissi, assaporando in anticipo la doppia vittoria: il trionfo di genere

e la mantecada che non era una mantecada qualsiasi, era l’ultima mantecada nelle montagne del sudest messicano.

“Allora, cominci tu o io?”, domandai alla bambina mentre tiravo fuori un foglio bianco e la mia penna nera con inchiostro indelebile.

“Io

non gioco. Mi appello al diritto di cavalleria. Scelgo il gatto-cane

qui presente come mio campione. Combatterà lui al mio posto”, rispose Cersei, scusate, Difesa Zapatista.

“D’accordo”,

dissi fiducioso. Dopo tutto, questo mi salvava dalle critiche di genere

per aver vinto su una bambina, ed il gatto-cane, beh, era un

gatto-cane, quindi non c’era nulla da temere.

L’animaletto

saltò con un balzo sul tavolo di legno, scostò il foglio con un gesto

disgustato e, con quello che mi sembrò un sorriso burlone, tirò fuori le

unghie ed in un lampo, tracciò il campo di battaglia sulla superficie

del tavolo.

Non

che mi lamenti che abbia graffiato il tavolo, dopo tutto è pieno di

bruciature e macchie di tabacco, ma mi sembrò, diciamo, poco

professionale da parte del gatto-cane.

Stante così le cose, tirai fuori il mio coltello ed estrassi la sua lama affilata con sguardo malefico.

Nel

lampo della lama metallica l’universo intero sembrò trattenersi, come

se il suo movimento o immobilità futuri dipendessero da quello che si

stava svolgendo su quel vecchio tavolo di legno: testa o croce, vita o

morte, ombra o luce, mantecada o caos.

Ok,

esagero, ma il gatto-cane e chi ve lo sta raccontando, scambiammo gli

stessi sguardi che, da secoli, scambiano i concorrenti che sanno che, in

un confronto, non si giocano solo la vita, ma l’intero domani.

Il gatto-cane tese la mano, o meglio, la zampa, come per concedermi l’inizio, almeno così lo interpretai.

Con decisione, emulando Kasparov, tracciai il mio cerchio al

centro. Benché sapessi che il centro non porta a niente, dentro di me

pensavo che, in questo caso, un pareggio era una vittoria, perché la mantecada sarebbe rimasta al suo legittimo padrone, cioè, la mia pancia.

Il gatto-cane, come se richiamasse la Sexta dalla sua parte, segnò in basse e a sinistra

Io volli abbreviare la sua sofferenza e ripetei il centro, ma in basso, sull’onda progressista.

Il

gatto-cane, come c’era d’aspettarsi, bloccò senza esitazione al centro,

come a dire che il centro sotto neutralizza sempre il centro sopra.

Attaccai sul fianco sinistro, volendo sorprendere il gatto-cane, ma bloccò di nuovo.

Infine, prevedendo già il pareggio, tentai la diagonale dall’alto

in basso, da sinistra a destra, come la socialdemocrazia in decadenza.

Nuovo blocco del gatto-cane.

Terminai sopra a destra, per puro gioco perché il pareggio era in vista ed il mio trionfo era ormai inopinabile.

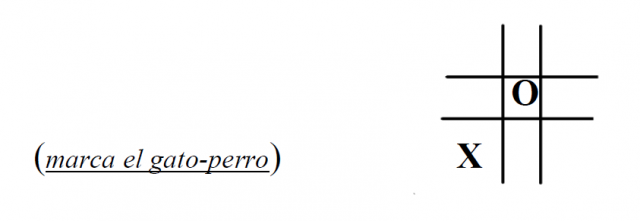

Mi preparavo a riporre nel cassetto la mantecada, quando Difesa Zapatista disse:

“Un momento! Al gatto-cane manca un tiro!”.

“Ma è già pieno”, dissi protestando.

Il

gatto-cane sorrise furbescamente e con le sue unghie più affilate

tracciò il non previsto: come se disegnasse un mondo nuovo, aggiunse

un’estensione al diagramma:

E lentamente, con insano piacere, tracciò la croce nella nuova

casella e vi giuro che il legno stridette, lugubre quando tracciò la

diagonale della vittoria.

“Abbiamo vinto!”, gridò Difesa Zapatista e prese la mantecada mentre l’animaletto saltellava girando su sé stesso.Uscirono

correndo, con Difesa Zapatista che teneva in alto la mantecada come se

sventolasse una bandiera universale.

Prima di andarsene, Speranza Zapatista, facendo onore al suo paradosso, si avvicinò e dandomi una pacca sulla spalla mi disse:

“Non preoccuparti Sup. Poi ti racconto di cosa sapeva il dolcetto che ti ha vinto il gatto-cane”.

Anche la Speranza se ne andò e con lei idem la mia ultima.

Mentre

li guardavo allontanarsi, pensai che è questo il problema con lo

zapatismo, credetemi: se i suoi sogni ed aspirazioni non stanno in

questo mondo, ne immaginano un altro nuovo… e sorprendono con il loro

impegno per ottenerlo.

E non solo con lo zapatismo.

Nell’intero pianeta nascono e crescono ribellioni che si rifiutano di accettare i limiti di schemi, regole, leggi e precetti.

Perché non sono solo due i generi, né sette i colori, né quattro i punti cardinali, né uno il mondo.

Così come Difesa Zapatista, il gatto-cane e la banda formata dal Pedrito, il Pablito e l’Amado, noi, nosotroas abbiamo solo un obiettivo: accudire la Speranza Zapatista.

Se questo mondo non è fatto per questo, bisognerà farne un altro, uno dove ci stiano molti mondi.

Con questi pensieri, sospirai e mi dissi allo specchio: “avresti dovuto condividere”.

-*-

Tan-tan.

Dal caracol Torbellino de Nuestras Palabras, montagne del sudest messicano, pianeta terra.

Il SupGaleano.

Agosto 2018,

nel 15° anniversario dei caracol zapatisti

e delle Giunte di Buon Governo.